Crónica de un bienalista: Nicolás Suárez en Elías Querejeta Zine Eskola

04 noviembre 2020Crónica de Nicolás Suárez, bienalista ganador de una beca para asistir a la Elías Querejeta Zine Eskola (San Sebastián) en febrero y marzo de 2020.

El primer lugar que conocí en Donostia, incluso antes que la Elías Querejeta Zine Eskola, a donde pasaría una residencia de seis semanas, es una taberna llamada Helmuga, chiquita, toda de madera, atendida por un hombre callado, de pelo blanco y largo, que sirve unas tortillas asombrosas, hechas de impensadas combinaciones de ingredientes. Allí conocí a algunos de quienes serían mis compañeros de residencia. Hablando de la escuela, me dijeron: “Bienvenido a Disneylandia”. Estábamos a comienzos de 2020 y Disney todavía no era la burbuja de aislamiento en que hoy se convirtió para recluir a los jugadores de la NBA. Disneylandia, a mediados de febrero, todavía era Disneylandia, es decir: una tierra de sueños, de juegos, de abundancia de recursos e infinitas posibilidades.

El lunes siguiente empecé a confirmar esa promesa. La Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE para los amigos) era, en efecto, una burbuja o, más bien, una burbuja adentro de otra, porque la escuela se encuentra adentro del edificio de Tabakalera, una antigua fábrica de cigarrillos convertida en un centro cultural que hoy alberga, entre otras instituciones, a la Cinemateca Vasca, la Biblioteca Ubik y las oficinas del Festival de San Sebastián. Una burbuja es un espacio aislado pero también transparente, un lugar desde donde uno puede mirar el mundo y, a la vez, ser visto por los demás, como sucedía en Bubble Boy, aquella película en la que un niño vivía y se movía literalmente encerrado adentro de una burbuja. Durante esas semanas en San Sebastián (Donostia para los amigos) me sentí un poco bubble boy. Porque la EQZE ofrece todo aquello con lo que un cineasta o un cinéfilo puede soñar: cámaras y equipos disponibles, película para filmar, laboratorios, un cine, una biblioteca, una cinemateca, salas de ensayo, de sonido, otro cine, en fin, todo.

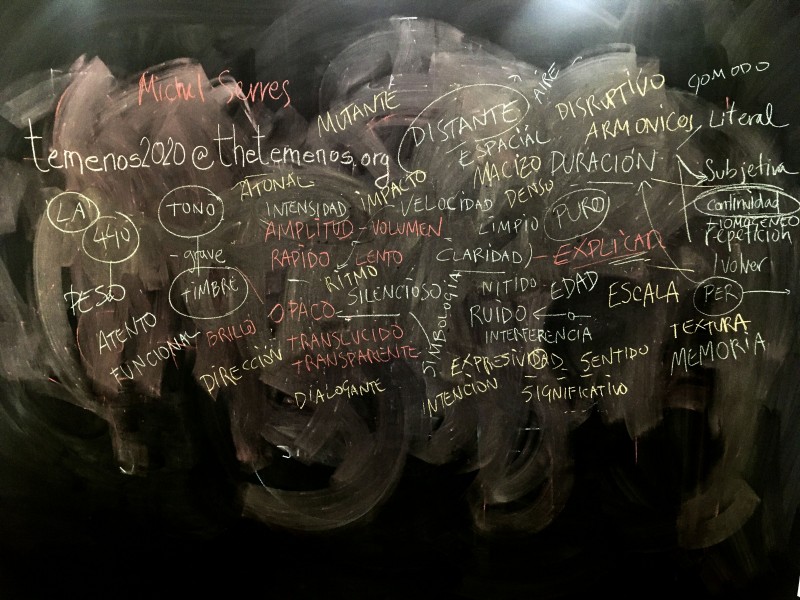

La primera semana, tuve la oportunidad de tomar un curso con Xabi Erkizia. Hasta entonces, el único Xavi en mi vida había sido Hernández, aquel exquisito jugador que, al revés de tantos otros, comenzó como mediocampista defensivo y, en la mitad de su carrera, se volvió un mediocentro ofensivo, pero todavía seguía usando la camiseta número seis cuando se convirtió en el director de orquesta del Barça de Guardiola. Este otro Xabi del que hablo, Erkizia, quiero decir, no es con “v” sino con “b”, pero a su manera también es director de orquesta y me enseñó que no solo el cine sino la vida misma, cuando uno afina el oído, pueden disfrutarse como una sinfonía. Xabi es sonidista, aunque el nombre le queda chico. Director de sonido tampoco me convence. Xabi es más bien un crack, un fenómeno del sonido. Hace tiempo comparto y experimento yo mismo la idea de que en el cine (y, en general, en nuestra cultura mayormente visual) hay una suerte de déficit sonoro. Cuando trabajaba en publicidad y me pedían que escribiera propagandas de radio, lo único que se me ocurría era un locutor hablando y el sonido de un vidrio que se rompía. Tal vez en el cine, pienso ahora, al menos en líneas generales, las cosas no sean tan distintas. El sonido de una película es lo último que se hace, en sentido tanto cronológico como lógico. Esto último es un problema y hace tiempo lo sabía, pero recién gracias al Xabi del sonido sentí que empezaba a tener las herramientas para tratar de revertirlo.

La segunda semana fue el Festival Punto de Vista. Pasé varios días ahí, disfrutando la programación de un festival arriesgado y radical, mientras el avance del coronavirus se radicalizaba en distintos lugares de Europa. A lo largo de toda la estancia, en los momentos que no tenía ocupados por las clases, pude avanzar en la escritura de mi proyecto, imbuido por los estímulos que recibía de distintas fuentes. Los ratos libres que me quedaban los pasaba en lo de Helmuga engullendo tortillas psicodélicas, después de ir a correr por la bahía. De algún modo, todo se trataba de escuchar, ya fuera la tonalidad pausada y serena, algo tímida, de ese idioma imposible que hablaban Helmuga y los vascos con los que miraba los partidos de la Real Sociedad o el sonido del viento y las olas que rompían contra las rocas mientras corría en la playa.

La tercera semana fue el curso de Oliver Laxe, un tipo que pudo haber sido modelo de alta costura, pero prefirió convertirse en una suerte de rockstar del cine, gurú o guía espiritual, o todo eso junto. Al igual que Carlos Muguiro, Arrate Velasco, Iurre Telleria, Felipe Retamal, Naroa Sancho, Carolina Cappa, Asier Armental y todas las personas de la EQZE que tuve la suerte de conocer, en cada palabra de Oliver vibra, con la potencia que solo da el amor genuino y sincero por el cine, un talento que contagia. La idea era que las semanas siguientes pudiera continuar con los cursos de Takashi Makino y Mariano Llinás, para que luego todo culminara en un rito final de varios días que en la EQZE llaman akelarre, en el que a la manera de una reunión de brujas los estudiantes de la Santísima Trinidad (Archivo, Comisariado y Creación) presentarían los avances de sus trabajos y se produciría la alquimia del cine en su estado más puro, cosa que no pudo ocurrir porque ya la pandemia era inexorable y aparentemente la semana anterior, en Pamplona, mientras todos creíamos empaparnos pura y exclusivamente de cine, también muchos habían contraído la peste.

Mi vuelta, por lo tanto, tuvo que adelantarse. Las fronteras argentinas pronto iban a cerrarse y ya no había más vuelos, así que cambié mi pasaje por uno a Montevideo, para volver vía Buquebús a Buenos Aires. Sin embargo, gracias a las gestiones y el cuidado de Maui Alena y Mica Álvarez de la Bienal, supimos que también ese vuelo se había cancelado y, con algo de suerte, conseguimos un pasaje para volver a directamente a Buenos Aires vía Madrid. Corriendo, porque el avión salía apenas cinco horas después de ese descubrimiento, me tomé un taxi a Bilbao y llegué con lo justo al aeropuerto. Allí busqué en las pantallas mi número de vuelo y vi un cartel que decía “Helmuga: Madrid”. Solo entonces me di cuenta de que Helmuga no era el nombre del señor de las tortillas psicotrópicas sino una palabra que en euskera significa, de manera suave y musical, lo que en castellano llamamos, más prosaicamente, “destino”.

Entrevista: 'De Boca en Boca'

Entrevista: 'De Boca en Boca'

¿Lo tuyo es el cine?

¿Lo tuyo es el cine?